国际知识联系与全球主要城市创新集中度的增加

摘要:国际知识连接与全球主要城市创新集中度提升已成为区域经济学研究的重要议题。本研究基于1976—2014年美国专利数据,对62个国际化城市的创新网络进行实证分析,发现:(1)国际化城市间知识连接的兼容性与地理多样性显著促进本地创新绩效;(2)ICT技术作为通用技术,促进了跨领域、跨区域的知识融合;(3)创新活动在国际化城市中呈现高度集中趋势,同时亚洲新兴城市在创新网络中快速崛起。这些发现揭示了知识网络连接对区域创新不平等的重要影响机制。

研究背景

在信息与数字化时代,国际化城市作为全球经济网络的关键节点,其国际网络的连通性对其自身发展具有至关重要的意义。现有研究表明,全球城市的发明活动越来越集中于国际连接性最强的城市中。创新资源的地理集中主要受到两方面因素的制约,其一是知识连接的兼容性,即本地与非本地知识连接在技术领域上的契合度。当城市在特定技术领域与外部知识源高度匹配时,知识共享更为顺畅,创新资源得以高效整合,从而提升本地发明社区的创新效率。其二是知识连接的地理多样性,即不同专业化城市间知识连接的地理分布,反映了城市跨越地域界限整合多元知识的能力。信息通信技术(ICT)的迅猛发展,进一步强化了这种知识连接模式,使得全球创新网络呈现出“强者愈强”的特征。大型国际化城市凭借其强大的知识连接性和资源优势,在创新领域越来越占据更重要的地位。在此背景下,该研究深入探究是何因素使得国际化城市成为创新活动地理集中地区。该研究基于62个国际化城市的专利数据,通过测度知识连通性的两个维度,分析了国际知识连接如何影响国际化城市的创新活动,探讨了本地发明者社区与国际发明者的互动如何促进本地创新,并研究了这种互动如何导致区域间创新不平等的增加。

数据和研究设计

(1)研究数据

本研究基于美国专利商标局(USPTO)授权的发明专利数据,通过系统分析专利发明人地理分布特征及专利引用网络,深入考察全球创新活动的空间格局与知识流动模式。研究样本选取自全球化与世界城市研究网络(GaWC)发布的国际化城市名录,经双重筛选标准确定最终研究对象:其一要求该城市是GaWC认定的国际化城市;其二要求该城市发明人在美国专利体系中的贡献度不低于其所在国家专利总量的1%。分析显示,这62个技术密集型国际化城市在1976年贡献了全美专利授权量的49%,至2014年这一比例已攀升至58%,说明国际化城市不仅是发明人网络的关键节点,更是推动技术集聚的核心引擎。这一趋势深刻揭示了全球创新地理格局的演变特征:一方面表现为大都市区技术垄断的强化态势,另一方面则凸显了区域间创新产出差距的持续扩大,反映出全球创新资源分布的不平衡性正呈现加剧态势。

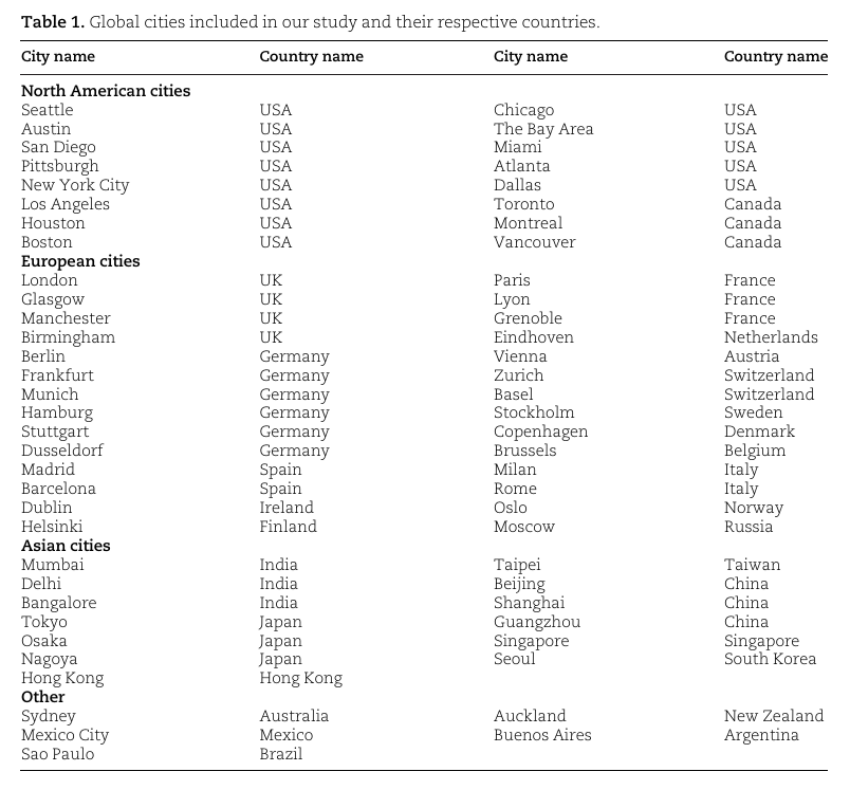

表1为研究中包含的国际化城市及其各自国家

(2)变量设定

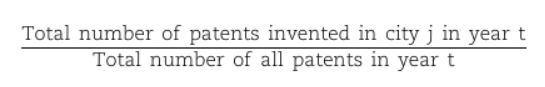

被解释变量:创新绩效(Innovative Performance),用一个城市在美国专利局(USPTO)授予的专利数量占全球专利总数的比例来衡量。公式如下:

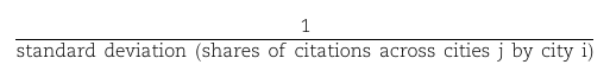

核心解释变量:知识连接的兼容性(Compatibility):衡量本地和非本地技术知识连接的关联性。计算方法是通过计算本地引用分布和非本地引用分布在56个技术领域的皮尔逊相关系数。非本地引用和本地引用的兼容性较高意味着发明者的本地和非本地认知社区之间基于知识的互动的可能性更高,这往往与更好的创新表现相关。知识连接的地理多样性(Geographical Diversity):衡量一个城市的技术知识来源的地理多样性。地理多样性是指城市中技术知识联系的空间多样性。对于在一个城市发明的专利,地理多样性的衡量方法是与网络中所有其他国际化城市的向后引用与早期发明专利比例的标准差的倒数。

控制变量:包括城市初始专利份额、引用倾向、城市人口数量、专利保护强度、城市在最快增长领域的专业化程度、科学出版物数量、人口中接受过高等教育的比例、是否为美国城市、是否为亚洲城市等多个因素,以控制其他可能影响创新绩效的因素。

(3)实证模型设定

通过构建两个OLS回归模型进行研究。第一个模型用于分析兼容性和地理多样性对国际化城市创新绩效的影响;第二个模型则用于评估非ICT专利中ICT引用份额对国际化城市技术地理多样性的影响。

实证分析

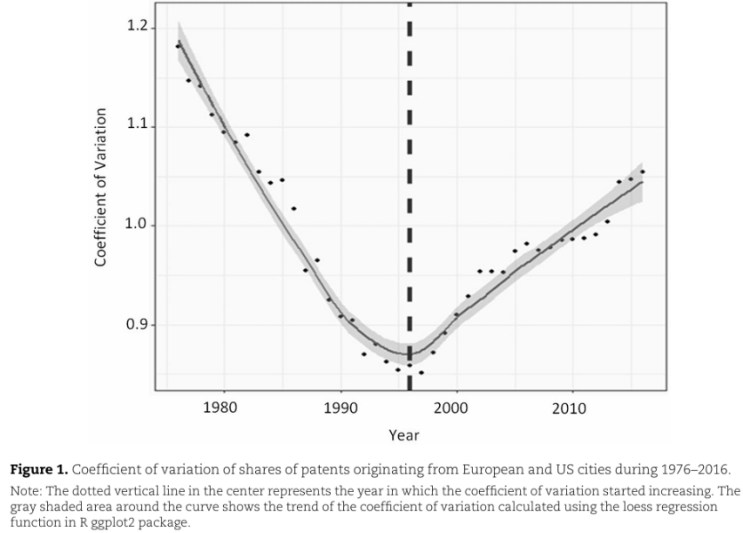

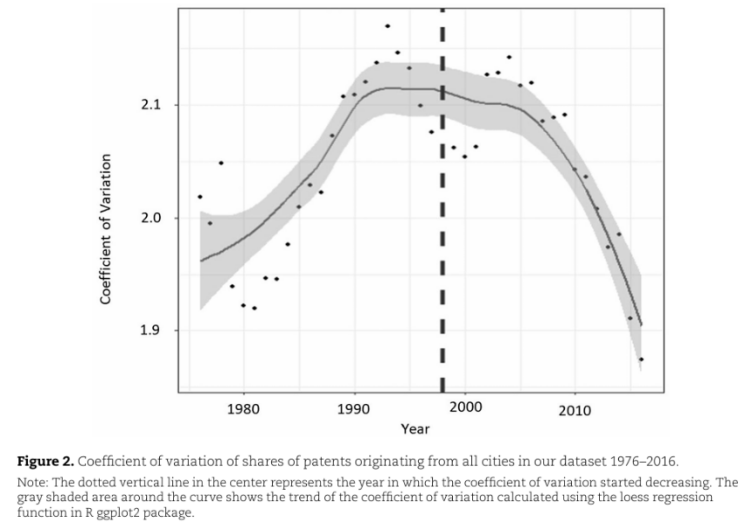

图1揭示了1976-2016年间北美和欧洲城市专利份额变异系数的演变趋势。变异系数是衡量数据离散程度的重要指标。在1976-1992年间,变异系数呈现下降态势,这表明城市间的专利份额趋于收敛,创新活动的分布相对均衡。然而,自1992年起,变异系数开始上升,这反映出城市间专利活动的差异逐渐扩大,创新活动在少数城市中趋于集中。同样地,图2展示了1976-2016年间62个国际化城市专利份额变异系数的变化趋势,其趋势与图1相似。在20世纪末,变异系数上升,表明城市间专利创新活动的差异显著扩大。然而,自1998年起,变异系数开始下降,这可能意味着国际化城市间创新活动的差异有所缩小。

进一步探讨导致这种趋势变化的潜在因素,图1中1992年后城市间差异逐渐扩大,可能的原因是一些传统制造业城市难以适应新技术革命的浪潮,而像硅谷这样的城市则因信息技术革命的推动而迅速崛起。图2中1998年后差异的缩小可能与亚洲新兴城市的快速崛起密切相关,例如中国的北京、上海等城市在技术创新领域取得了显著进步,从而改变了国际化城市间创新活动的分布格局。

图1 1976-2016年期欧洲和美国城市的专利份额的变异系数

图2 1976—2016年数据集中所有城市的专利份额的变异系数

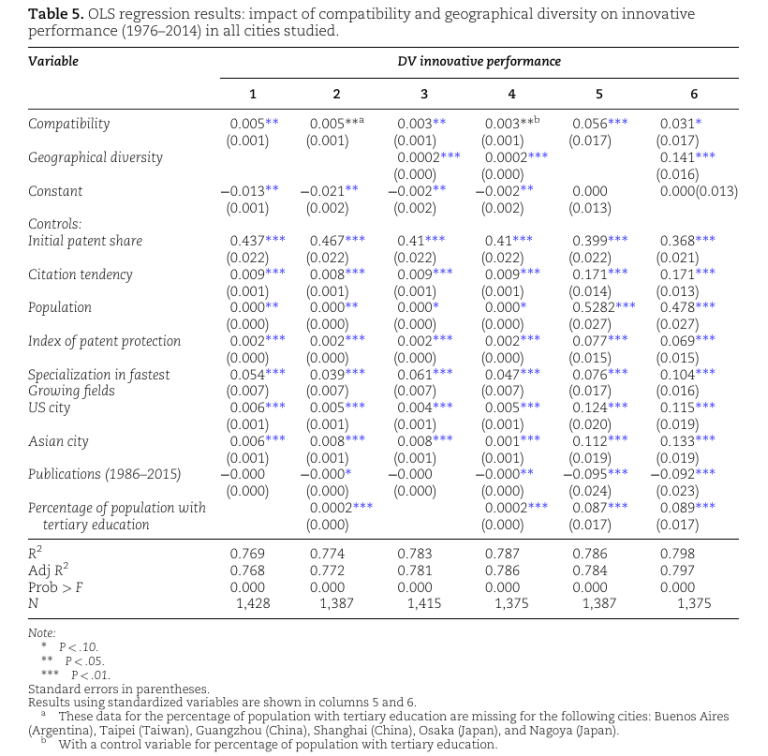

文章进一步分析了知识连接的兼容性与地理多样性对国际化城市创新绩效的影响。实证结果如表5所示,可以发现本地与非本地知识连接的兼容性与国际化城市的创新绩效呈显著正相关关系。当本地与非本地知识在技术领域上具有更高的兼容性时,知识共享将更为顺畅,新知识组合的构建也更加高效,从而有力地推动了创新活动的发展。此外,知识连接的地理多样性对创新绩效也具有积极影响。地理多样性越高,城市能够接触到更多来自不同地方的知识资源,这促进了跨领域、跨地区的知识组合,进而显著提升了创新绩效。美国城市和亚洲城市的虚拟变量均显著为正,这表明这些城市在创新绩效方面相对其他地区城市具有显著优势,尤其是亚洲城市在专利份额增长方面表现尤为突出。

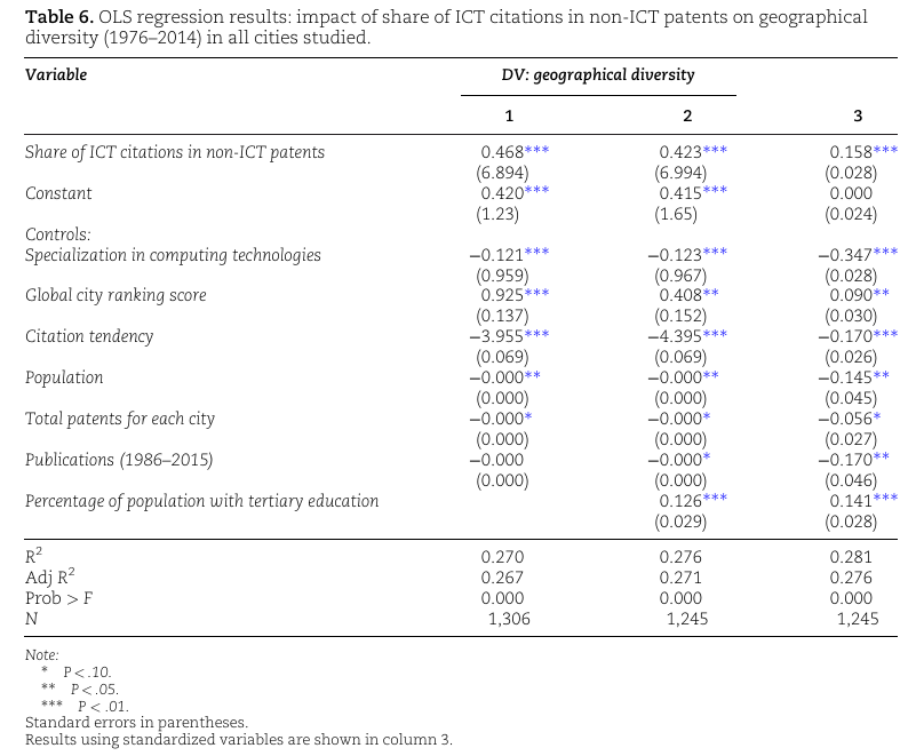

在非信息通信技术(ICT)专利中,对ICT知识的引用份额越高,城市知识来源的地理多样性就越高。这表明ICT在非ICT领域的广泛应用有助于促进知识连接的地理多样性。ICT的广泛应用使得技术融合成为可能,从而促进了不同地理空间的知识组合。此外,一些控制变量的结果同样值得关注。例如,国际化城市排名得分(Global City Ranking Score)对地理多样性具有显著的正向影响。这表明城市整体的国际网络连接性越强,其知识来源的地理多样性就越高。

研究结论

文章探讨了国际化城市中知识连接性对本地创新活动地理集中的影响,特别是国际知识连接性如何促进本地创新。主要结论如下:(1)兼容性对创新绩效有积极显著影响,即本地与非本地知识连接兼容性越高,国际化城市发明效率越高。(2)地理多样性对创新绩效能够产生积极影响,知识来源地理多样性增加为国际化城市带来更多发明机会。(3)ICT份额对城市知识来源的地理多样性有积极且高度显著影响,城市专利对ICT知识依赖越高,发明家连接的地理知识源越多。

研究展望

未来研究可以重点关注几个方面:首先,现有文献多关注公司内部或企业间组织关系,却忽视了构成企业知识环境的更广泛认识论社群的作用,哪些行动者(如跨国公司本地研发单位的发明者)会扮演网络经纪人或技术守门人角色,从而影响国际与本地知识链接。同时,不同城市的发明者圈子可能是封闭的“小圈子”,也可能是开放的“大网络”,这种开放程度的差异是否会影响城市吸收外部知识的能力。最后,信息技术(比如视频会议、云端协作工具)正在改变知识流动的方式,能让发明者更容易接触到全球不同地区的技术,但哪些技术工具最能促进这种跨地域的知识融合值得深入研究。

转自微信公众号:南开城市与区域经济