区域依赖与本地溢出效应:基于通勤流的分析

摘要:一个区域的增长轨迹受其邻近区域经济状况的影响。尽管“邻近”通常被理解为地理意义上的接近,但区域间的经济关联实则呈现多元形态。尤其关键的是,区域间的冲击传导机制天然具有非对称性与异质性,单靠地理邻近度难以刻画。本文引入跨区域通勤流识别区域依赖的潜在渠道,由于通勤者将其主要收入在异地消费,从而贯通了外围区域与经济中心的联系。基于德国跨县通勤流数据,我们构建区域之间的空间权重矩阵,系统比较其与传统地理邻近矩阵在冲击传导机制中的异同。通过构建时空动态面板模型并计算空间乘数效应,研究旨在揭示通勤网络中存在的异质性与非对称性如何影响区域经济的增长、收敛以及政策干预的分布性效应,从而为区域经济政策的设计提供更加精准的实证依据。

引言

经济差异往往具有长期持续性,这不仅表现在国家之间,也存在于同一国家的不同地区。区域的发展过程从来不是孤立发生的,各地区之间通过多种渠道相互影响。近年来,学术界日益重视地区间的横向依赖关系,即“空间溢出效应”。这种效应可能来自邻近地区在资本与人力上的积累、对全要素生产率的直接贡献、技术进步带来的联动,或是生产要素的跨区流动。换言之,一个地区的经济调整不仅依赖于自身条件,还受到其空间位置以及与其他地区联系紧密程度的制约。

然而,仅依靠地理距离难以全面刻画区域间经济关系的异质性。经济活动通常呈现出空间集聚,这往往源于部分地区所具备的比较优势,例如人力资本水平较高、制度环境优越或基础设施完善。实证研究发现,空间溢出效应并非对称:技术先进的地区能够显著影响生产率较低或人力资本不足的地区,而反向作用却十分有限。这种非对称性是单纯的地理邻近所无法揭示的。因此,在衡量地区联系时,更应考虑体现经济联系强度的“引力效应”。这种引力虽然不可直接观测,但可以通过经济和社会指标加以代理。

基于这一认识,本文在计量经济学框架下,尝试以跨地区通勤流替代单纯的地理距离,进而重构区域间的空间权重矩阵。具体而言,我们利用偏差修正的最大似然估计方法,建立了一个兼顾时间与空间维度的动态增长收敛模型,并分别采用通勤流与地理距离构建空间权重矩阵。随后,通过设定少数县域受到假设性冲击或政策干预的情境,我们计算了相应的空间乘数效应。

之所以选择通勤流作为空间权重的依据十分直观:跨区通勤者在一个地区工作,却在另一个地区消费,从而在自然意义上建立了区域间的经济联系。更为重要的是,通勤网络通常具有较强的稳定性,并呈现典型的“核心–卫星”结构,即核心地区对周边地区产生显著影响,而周边地区对核心地区的反馈有限,这恰好契合了经济冲击非对称传导的特征

德国为研究通勤效应提供了理想情境。一方面,各县之间存在明显的经济差异;另一方面,跨县通勤比例较高。在我们的数据中,各县跨县通勤人口占比在3%–31%之间,而部分核心县的通勤流入人口甚至相当于本地常住人口的78%。这一特征不仅揭示了劳动力在空间上的高度流动性,也为分析通勤流对经济增长、地区收敛及政策干预效果提供了坚实的经验基础。

总体而言,本文旨在通过引入通勤流这一视角,更加贴近现实地刻画区域间的空间依赖与溢出效应,从而为区域政策的设计与优化提供更具参考价值的实证证据。

计量模型与方法

2.1 时空动态面板数据模型

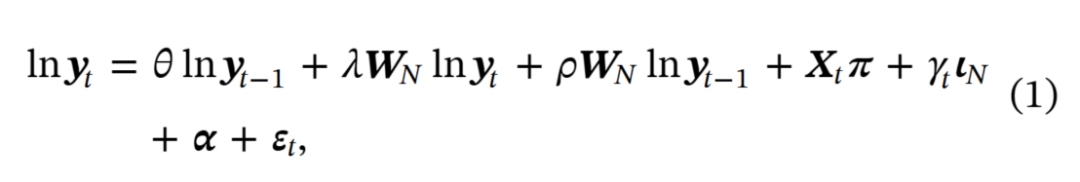

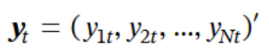

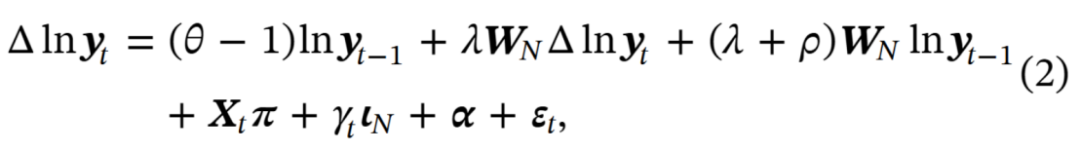

在这类模型中,一个地区的增长轨迹不仅受自身历史路径的影响,还会受到与之存在联系的其他地区的发展动态所塑造,这种影响同时体现出时间维度上的持续性和空间维度上的交互作用。由于生产过程存在固有的滞后性,以及经济环境所表现出的惯性,外部冲击的效应往往不会立即被完全吸收,而是通过渐进的调整过程逐步释放。这种动态特征可以通过在模型设定中引入被解释变量的滞后项加以刻画。进一步地,该模型可以从包含空间外部性的标准经济增长框架(以Cobb–Douglas生产函数为基础)推导而来:

表示在时间

表示在时间![]() 的各县人均实际GDP。

的各县人均实际GDP。![]() 是经过适当标准化的空间权重矩阵,刻画县域之间的联系结构。系数

是经过适当标准化的空间权重矩阵,刻画县域之间的联系结构。系数![]() 分别反映时间依赖和空间依赖的强度。

分别反映时间依赖和空间依赖的强度。![]() 是解释变量矩阵,系数为

是解释变量矩阵,系数为![]() 。

。![]() 是需要估计的公共时间效应,

是需要估计的公共时间效应,![]() 是元素全为1的向量。

是元素全为1的向量。![]() 表示县域固定效应(不随时间变化的不可观测特征)。

表示县域固定效应(不随时间变化的不可观测特征)。![]() 是特定时间和地区的冲击项。

是特定时间和地区的冲击项。

为了便于解释,我们也可以把模型改写成GDP 增长率与初始 GDP 水平的形式:

这里,Δ表示一阶差分运算,![]() 近似表示人均实际GDP的增长率。

近似表示人均实际GDP的增长率。

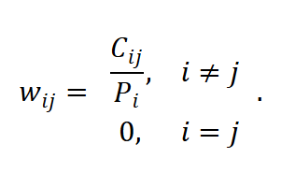

2.2 空间权重矩阵

在时空动态面板数据模型中,空间权重矩阵是捕捉各个单元之间联系的关键工具。基于地理邻近的空间权重在实证分析最为经典,如二元相邻矩阵、反距离矩阵。

在城市与区域经济学中,通勤流是特别重要的一种传导机制。无论人们是每天通勤上班,还是部分远程办公(尤其是疫情后远程办公兴起),他们的收入和支出仍发生在不同地区。这种经济联系即使跨较远距离,也可能在冲击传导中起作用。通勤流矩阵基于居民住所与雇主地址,而不是物理通勤频率,因此在工作方式变化的情况下依然适用。

我们首先将县i到县j的通勤外流量![]() 与县i的人口规模

与县i的人口规模![]() 之比,作为权重:

之比,作为权重:

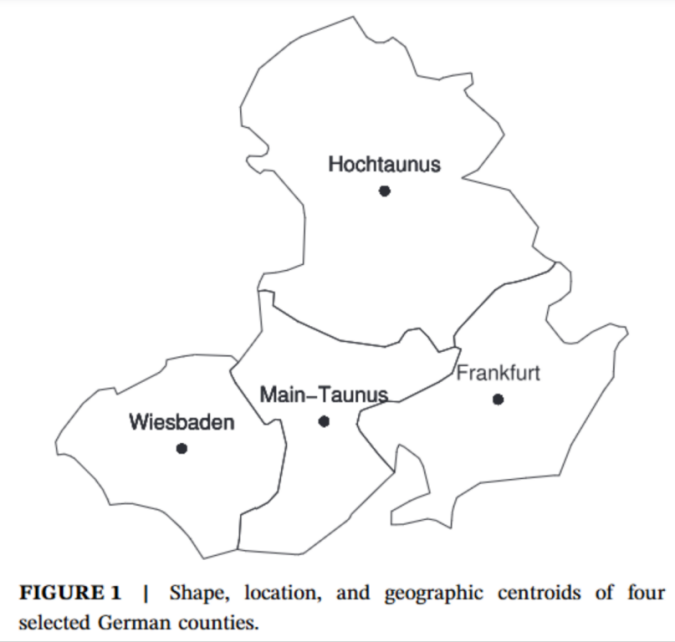

如图1所示。示例中第一个县是Frankfurt,这是一座位于人口稠密区的大型金融中心。它在西北部和西部与两个农村县Hochtaunus和Main-Taunus接壤(在后续矩阵中分别排在第二和第三)。再往西是Wiesbaden,它与Main-Taunus相连,但与前两个县没有直接边界。

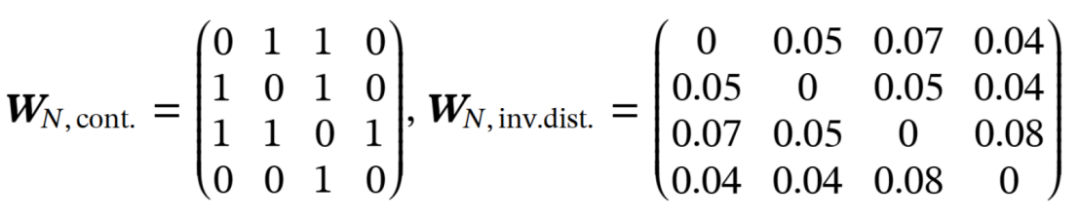

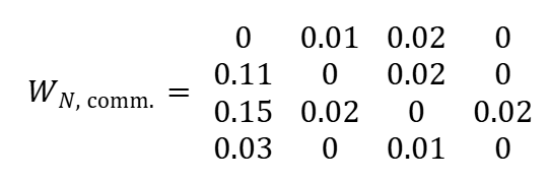

二元相邻矩阵、反距离空间权重矩阵如下所示:

在两个农村县中,很大一部分人口在经济中心Frankfurt工作,而相反方向的通勤非常有限。尽管Wiesbaden距离最远,但由于其城市特色和便利设施,威斯巴登仍然是一个吸引Frankfurt通勤者的居住地。这在基于通勤的空间权重矩阵中得到了反映:

第一列的数值表明,Frankfurt吸引了其他县相对较高比例的人口,而第一行的数值说明从Frankfurt流出的通勤比例很低。这种不对称性是典型的“中心–外围”网络结构特征。

数据

3.1 通勤流量

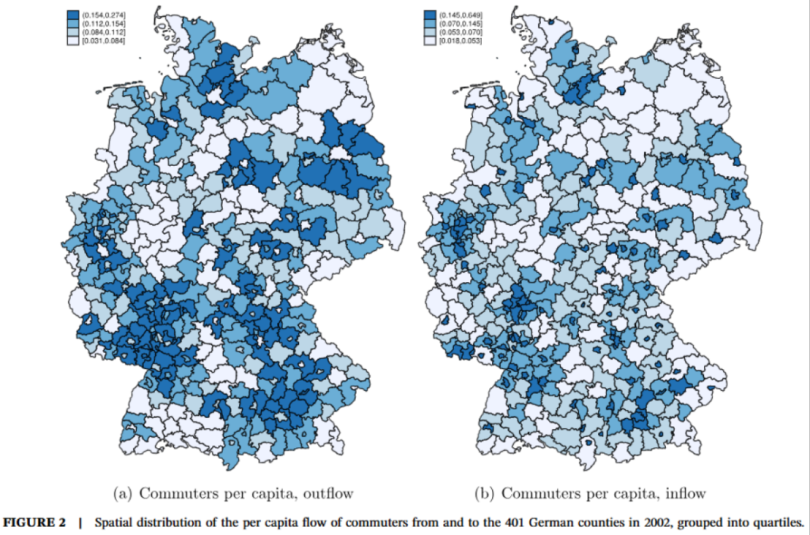

在这里,“通勤者”指的是工作地点和主要居住地不在同一个县的雇员。通勤流在德国各地差异很大,而且明显不对称。

从图2可以看出,城市地区的县吸引了大量来自周边郊区县的通勤者,但反向流动较少。但全国并不是一刀切,比如郊区企业往往成本更低,又能吸引喜欢住在城市的人,因此郊区县既会向城市地区的县输送很多通勤者,也能吸引不少人来工作。离城市越远,双向的通勤流量就越小。

3.2 人均实际GDP的分布与变化趋势

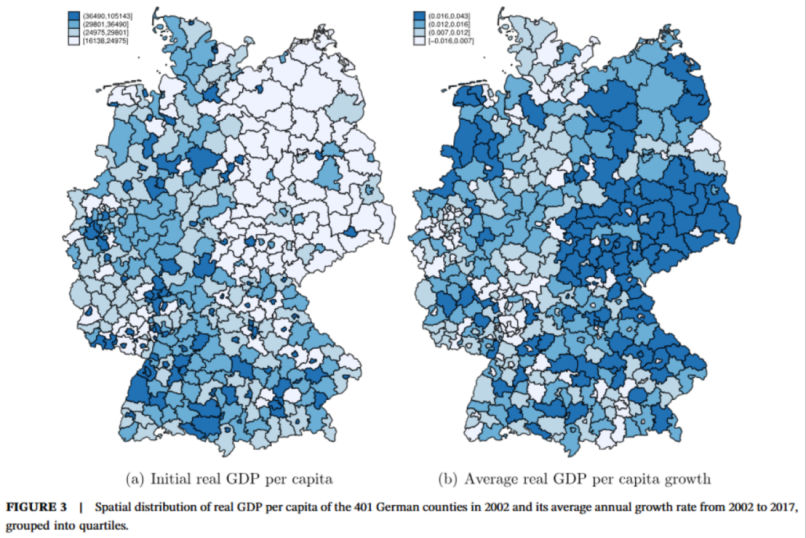

图3可以看出很多县的人均实际GDP水平和增长率与其地理邻近地区相似。这表明存在正向空间自相关性。

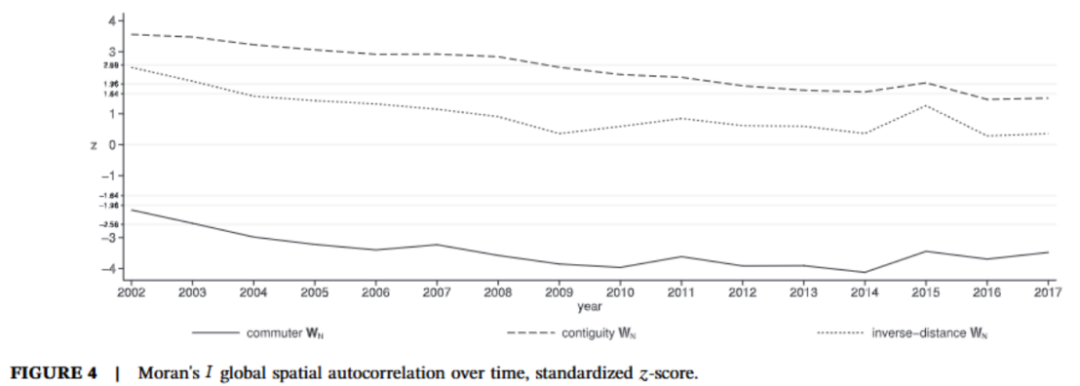

图4空间相关性(Moran’s I)可以看出,用地理邻近作为权重时,大部分相邻地区经济水平相似,表现出正的空间自相关;用通勤流作为权重时,反而出现负的空间自相关(比如富裕城市和周边贫穷农村之间的强经济联系)

实证结果

本文被解释变量是人均实际 GDP 的自然对数。所有模型设定都包含一个时间滞后项、一个同期空间滞后项和一个时空滞后项(公式 (1))。

外生解释变量包括:人均实际投资的自然对数、人口增长率,以及具有职业资格或学术资格的员工占比。这些变量分别作为生产过程中物质资本、劳动投入和人力资本投入的代理指标。由于模型本身是动态的,这些变量的系数可以解释为在给定初始状态和相关县域经济状况的条件下,对人均 GDP 增长率的短期影响(公式 (2))。

4.1 系数估计结果

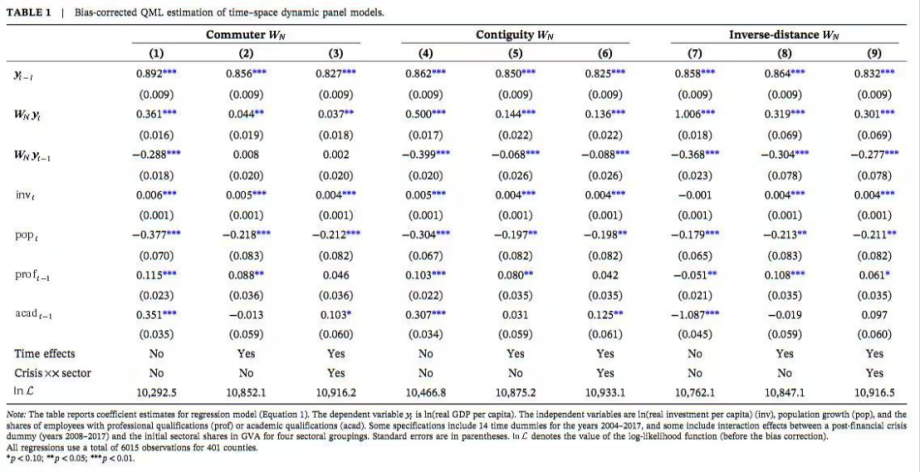

回归结果见表1。针对三种不同的空间权重矩阵,在列(1)、(4)和(7)中,没有包含时间效应;在列(2)、(5)和(8)中,加入了年度虚拟变量以控制时间效应。可以发现,一旦在模型中加入时间虚拟变量(列(2)、(5)、(8)),空间滞后项的系数会显著减小,同时一些外生解释变量的系数估计也发生了明显变化。Wald检验在所有常用显著性水平下都强烈拒绝了“时间虚拟变量联合无关”的原假设。

全球金融危机正好发生在我们样本期的中段。虽然年度虚拟变量可以捕捉到所有县域共同经历的危机冲击,但它们无法反映危机对不同县域造成的差异化影响。因此,在列(3)、(6)和(9)中,我们加入了“危机后”虚拟变量(2008年及以后)与四个产业门类在地区增加值(GVA)中占比的交互项,四个产业分别是:工业、建筑业、部分服务业以及金融业。

这些交互项在统计上联合显著,但加入它们后,整体结果变化并不大——虽然确实观察到金融危机改变了一些县域的产业结构。加入这些交互项后,发现具有职业资格员工比例的增长对经济增长的促进作用有所下降,而学术资格员工比例的作用则更大。这并不意外,因为教育水平与产业结构之间存在较高的相关性。在最终的模型设定中,学术资格的正面作用不仅显著,而且幅度大于职业资格,这符合人力资本积累带来更高经济回报的预期。从量化上看,学术资格员工比例每提高1个百分点,人均实际GDP年增长率将增加约0.10 个百分点(其他条件不变,且不考虑溢出效应);而职业资格员工比例的提升,其效应大约只有前者的一半。

在所有模型设定中,投资和人口增长的系数符号都与新古典增长模型的预期一致,并且更换空间权重矩阵对这些系数几乎没有影响。人均实际投资对经济增长的影响在统计上显著,但幅度非常小。如果忽略动态调整效应,人口增长率每提高1个百分点,人均实际 GDP增长率会下降约0.2个百分点。不过,这些系数本身并不能反映跨时间、跨空间的完整边际效应。

时间滞后项的系数在不同设定中变化不大,显示出较高的时间持续性,也意味着调整速度较慢。如果只看时间动态(不考虑空间效应),列(3)中的自回归系数意味着不同县域人均 GDP 的差距每年只能缩小约 19%(控制了其他变量和县域固定效应的情况下)。

相比之下,空间滞后项和时空滞后项的数值解释更为复杂,而且它们的系数大小会明显随空间权重矩阵的选择而变化。显著为正的空间滞后系数表明:与高速增长地区相连的县域,会获得额外的增长溢价。如果网络联系基于地理邻近,则可以观察到“过冲效应”——邻近地区的冲击在第一期的影响,会在下一期被部分修正。而如果空间权重基于通勤联系,则冲击几乎是当期完全传导的。

4.2 空间乘数

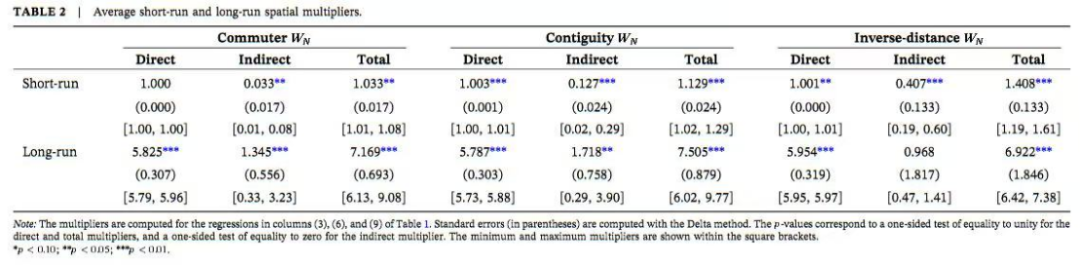

下面的分析只关注加入了“金融危机后交互项”的模型结果。相比直接看空间滞后系数,更有意义的是观察短期和长期的空间乘数(见表2)。

短期来看,平均的直接空间乘数(即某个地区自身变化对自己经济的影响)几乎等于 1,这意味着:一个地区里,某个外生变量的变化对本地经济增长的影响,可以和“没有空间溢出效应时”一样来理解。不过,间接乘数(其他地区的溢出影响)虽然规模不同,但统计上显著——说明它们确实会影响到其他地区。

这里一个重要结论是:空间权重矩阵怎么选,对结果影响非常大。如果按通勤网络来定义地区之间的联系,那么外部溢出效应只占直接效应的3.3%。但如果用反距离加权(距离越近联系越强),溢出效应能占到50%以上。

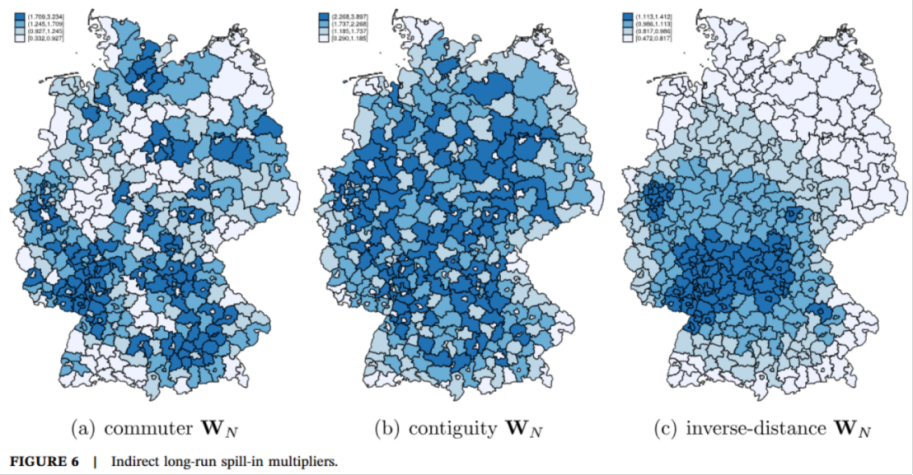

比如图6a显示的“长期溢入效应”分布,几乎和之前的通勤流图(图2a)一样,因为通勤流出越多的地区,更容易受到外部冲击的影响。溢出效应(图2b)则是反过来的。

不同权重下,差别很大:用邻接权重时,影响大小主要看有多少相邻地区。城市地区的县周围往往只有1–2个农村县,所以反应最小。用反距离权重时,小县密集的区域(彼此很近)影响最大。对地理型权重来说,溢入和溢出分布是对称的。

结论

比如图6a显示的“长期溢入效应”分布,几乎和之前的通勤流图(图2a)一样,因为通勤流出越多的地区,更容易受到外部冲击的影响。溢出效应(图2b)则是反过来的。

不同权重下,差别很大:用邻接权重时,影响大小主要看有多少相邻地区。城市地区的县周围往往只有1–2个农村县,所以反应最小。用反距离权重时,小县密集的区域(彼此很近)影响最大。对地理型权重来说,溢入和溢出分布是对称的。

转自微信公众号:南开城市与区域经济